Tombeau de François II et Marguerite de Foix

CARTEL

premier quart du XVIe siècle

- Nantes, Pays de la Loire, France

Cathédrale, bras sud du transept

PROVENANCE

Réalisé à Tours ; monté dans le chœur de l’église du couvent des Carmes de Nantes avant 1507 ; démonté à la Révolution ; remonté en 1817 dans le transept sud de la cathédrale de Nantes.

NOTICE

À la fin de 1498, alors qu’elle attend à Nantes l’arrivée de son futur époux Louis XII, Anne de Bretagne passe simultanément commande de trois tombeaux : celui des enfants de son premier mariage avec Charles VIII pour l’abbatiale Saint-Martin de Tours, celui de Charles VIII pour l’abbatiale de Saint-Denis et celui de François II de Bretagne et Marguerite de Foix, ses parents, pour le chœur de l’église du couvent des Carmes de Nantes. Dès décembre 1499, l’envoyé de la reine, Guillaume Bonin, est à Sarzana près de Carrare, puis, en janvier 1500, à Florence accompagné de Jérôme de Fiesole pour faire l’acquisition des marbres blanc, noir et rouge destinés aux monuments. Les travaux ne commencent vraisemblablement que quelques mois plus tard en 1502 pour ne s’achever qu’en 1507 puisque, le 25 mai de cette année, le corps de Marguerite de Foix peut y être transféré.

Dans une lettre à Marguerite d’Autriche de 1511, le peintre Jean Perréal s’attribue une part importante et peut-être exagérée dans la conception et la maîtrise d’œuvre du tombeau nantais. C’est pourtant bien à Michel Colombe, ses « deux compaignons tailleurs d’imaiges » et aux deux « tailleurs de massonnerie antique italiens » (dont très vraisemblablement Jérôme Pacherot) qu’il convient d’attribuer le décor des pilastres et des niches de la cuve ornés de candélabres ou d’ornements en schiacciato et légers reliefs ainsi que l’ensemble de la statuaire dont les quatre superbes représentations des vertus cardinales placées aux angles. Ces statues monumentales ont suscité bien des gloses ; on a, tour à tour, voulu reconnaître dans la figure de la Justice le portrait de la jeune reine ou dans celle de la Prudence, celui du vieux sculpteur. Bien qu’elles appartiennent a un répertoire iconographique attendu à la fin du Moyen Âge, vraisemblablement peuvent-elles être mises en relation avec le long poème, à la renommée alors considérable et précisément écrit en partie pour le duc François II : Les lunettes des Princes de Jean Meschinot (1420/22-1491). En effet, dans ce texte, les lunettes métaphoriques du prince vantées par Raison sont constituées des verres de Prudence et Justice, sont enchâssés dans la monture de Force et sont maintenues par le clou de la Tempérance.

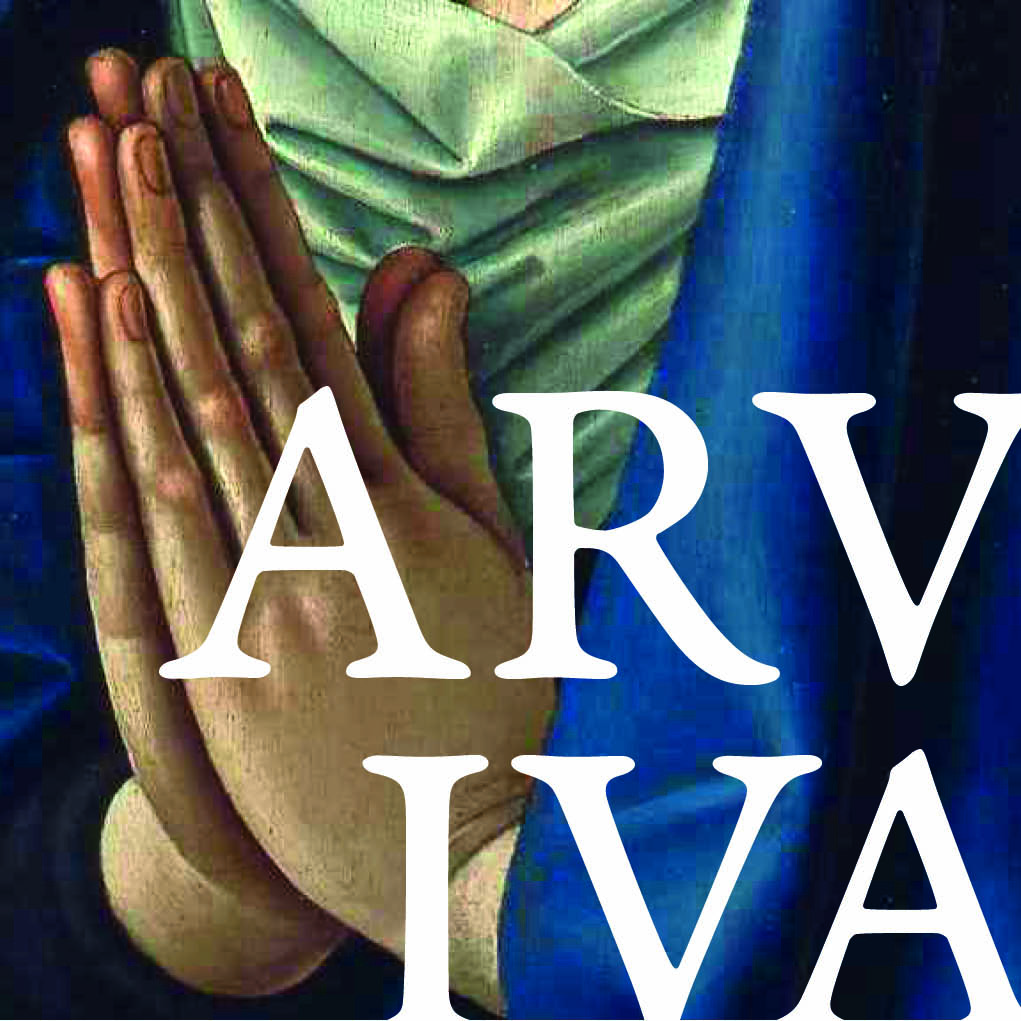

Ces allégories se présentent avec une certaine surcharge d’attributs, légèrement préjudiciable à la clarté monumentale de l’œuvre : la Force casquée extrait un dragon d’une tour ; la Justice couronnée, armée d’un glaive où pend le bandeau qui lui ceignait les yeux, porte un livre orné d’une balance ; la Tempérance tient le mors de sa main droite et une horloge de la main gauche ; la Prudence à deux visages, foulant le serpent et ceinte d’une cordelière, est pourvue d’un compas et d’un miroir dans lequel elle se mire. Ces sculptures s’intègrent finalement assez mal à la structure du tombeau auquel elles ne sont qu’adossées : la dalle de marbre noir vient simplement se loger dans de grossiers creusements ménagés dans leur dos mais elles pourraient être ôtées sans que la composition générale du monument n’en soit structurellement altérée. Ces sculptures illustrent surtout de manière frappante l’ultime manière et le plus bel art de Michel Colombe dont le tombeau est l’un des sommets. Une même attention portée à la vie intérieure des figures se retrouve dans toutes ces vertus, aux atours de têtes souvent riches et complexes, mais est particulièrement sensible dans celle de la Prudence dont la présence sensible du corps sous le vêtement est rendue par un léger déhanchement. Plusieurs éléments témoignent de l’écho durable de ces figures, et notamment de la Prudence, chez les continuateurs de Colombe tels que Guillaume Regnault. On retrouve ainsi dans la Vierge d’Olivet du Louvre ce même ample front bombé, un dessin voisin des yeux comme des nattes de la coiffure encadrant le visage (sous des voiles légèrement différents) ainsi que la même posture de la tête légèrement penchée. Le « sentiment nouveau de la forme humaine » que Pierre Pradel, à la suite de Paul Vitry, reconnaissait dans ces sculptures s’illustre pleinement dans la silhouette de la Justice à la taille galbée et dans les très légers plis de son côté droit.

-

Bardati Flaminia, Mozzati Tomaso, « Jérôme Pacherot et Antoine Juste : artistes italiens à la cour de France », Studiolo, 9, 2012

p. 208-255 -

Fillon Benjamin , Documents relatifs aux œuvres de Michel Colombe, exécutées pour le Poitou, l’Aunis et le Pays Nantais, Fontenay-le-Comte, P. Robuchon, 1865

p. 5-11 -

Guillouët Jean-Marie , « Le tombeau de François II et Marguerite de Foix », dans James Jean-Paul (dir.), Nantes, La grâce d’une cathédrale, Strasbourg, La Nuée bleue, 2013

p. 234-245 -

Jestaz Bertrand, « Le tombeau de François II de Bretagne à Nantes », 303 : La revue culturelle des pays de la Loire, XVIII, 1988

p. 46-55 -

Guillouët Jean-Marie, « Histoire (illustrée) du tombeau de François II et Marguerite de Foix », dans Chotard Pierre (dir.), Anne de Bretagne, Une histoire, un mythe, cat. expo., Nantes, château des ducs de Bretagne (30 juin-30 septembre 2007), Paris, Somogy, 2007

p. 148-153 -

De Mérindol Christian, « Un emblème de la Maison de Bretagne d’après un détail inédit du tombeau de François II à Nantes », dans Gaborit Jean-René (dir.), Michel Colombe et son temps, Paris, CTHS, 2001

p. 37-50 -

Guillouët Jean-Marie, « La sculpture du XVe siècle provenant de l’église du couvent des Carmes à Nantes », Bulletin Monumental, 164-2, 2006

p. 163-177